Column医療AI医療現場でのAI画像診断、現状や課題を現役医師とエムスリー代表が議論2022/09/09

目次

「話題の医療AIを臨床現場でどう役立てるか?」

こうした課題感を持つ医師はますます増えています。

数年前は学会や医療雑誌などでAIが取り上げられる機会は非常に限られていたものの、今では主要なトピックの一つとなりました

しかし、実際に現場で活用するとなると、検討事項は少なくありません。自身の病院やクリニックに合ったAI活用とは?AIにどこまで任せるべきか?その時の医師の役割は?使いこなす方法がイメージできない、など疑問や懸念は尽きません。

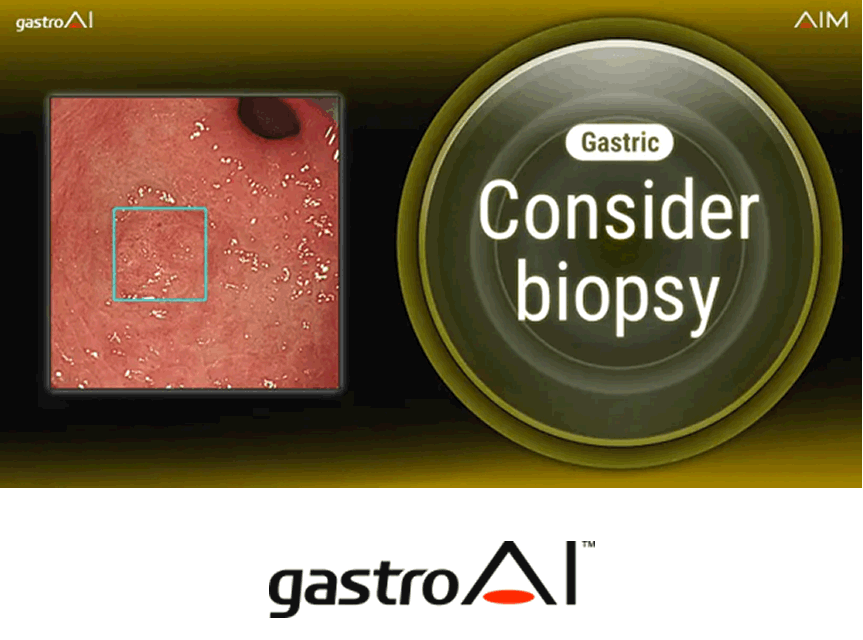

医療AIといっても、治療・手術支援やゲノムなど様々な領域があります。中でも実用化への期待が特に高まるのが画像診断領域のAI。今回は医療AIビジネスを手がける識者と現役医師を招いて、画像診断AIの利活用をテーマに対談企画を実施しました。

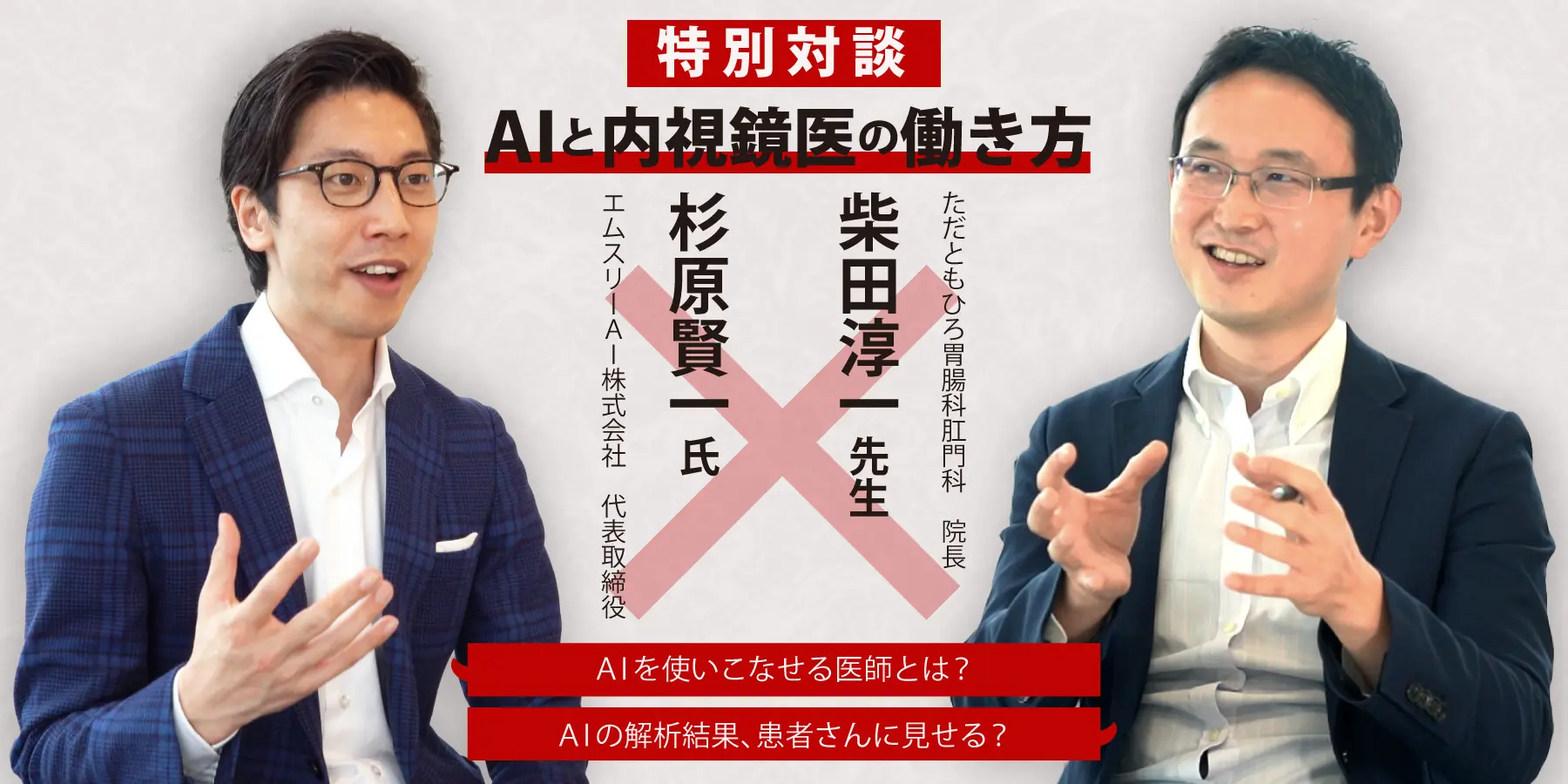

対談に参加したのは、エムスリーAI株式会社 代表取締役である杉原賢一氏と、ただともひろ胃腸科肛門科で院長を務める柴田淳一先生。

エムスリーAIは、AI医療機器の導入支援や導入後のフォローアップ等を国内で実施。海外を含む多数の画像診断支援AIを取り扱っています。2022年3月末時点での実績は、導入施設数が200件以上、画像の解析件数が100万件を超えている状況です。

柴田先生は、クリニックで 院長を務めると同時に、大腸肛門疾患のエキスパートとして内視鏡検査を日々実施。さらに内視鏡AIの研究開発を行う株式会社AIメディカルサービスのメディカルアドバイザーとして、医療AI領域にも携わっています。

今回は、臨床現場の課題を体感する柴田先生と、医療AI企業の代表という立場で医師たちと接する杉原氏による対談を実施。AI製品の導入・活用の現状や課題について、柴田淳一先生と共に議論していただきました。

AIの導入ニーズ、施設規模での違い

小施設での活用、専門領域外のサポートなど

大学病院から離島にある小規模クリニックまで、大小様々な施設を対象に、画像診断AI製品の導入支援を手がけてきた杉原氏。施設規模ごとによるニーズの共通点や違いも見えてきたといいます。

「当然ながら基本となるのはAI製品が提供できる価値です。例えば作業時間が短くなる、それによって患者さんへの対応に時間を割ける、医師の心理的負荷を軽減できる、といった様々な価値を期待できます」(杉原氏)。

ただし医師が感じるこうした価値の大きさは、医師の技能や施設環境などの文脈に大きく左右されるため、一般化は難しいとも付け加えます。

また保険償還が適用されない段階では、小規模クリニックを中心に購入に踏み切れない医療施設も多いのでは、という柴田先生の懸念に対してこう話しました。

「もちろん保険償還がつけば購入しやすくなるのは事実ですが、ベースとなるのはAI製品による価値提供です。例えば開業医の先生は、ご自身の専門外も含めて一人で幅広い領域に対応されます。一方でAI製品は一つの領域に特化したプロダクトが多いです。そのため専門領域外をAI製品と一緒に診断することによる負荷軽減、もしくは非常勤の先生を新たに雇うよりもコストメリットを得られる、といった価値を先生にお話ししながらご理解いただくことが非常に多いです」。

これに対して柴田先生は、次のように話します。

「確かに人件費に比べれば安く抑えられるのは間違いないですね。また地方のクリニックの場合、医師の採用が簡単ではない事情もあります。そういった切り口からのAI製品ニーズはありそうです」。

大規模施設では、非専門医向けがメイン

一方で大学病院などの大規模施設によるニーズは、専門医向けと非専門医向けの大きく2つに分けられると杉原氏は話します。

「大きな病院では両方のニーズがあり得ますが、現状ではどちらかというと非専門医向けの補助が大きいです。管理者からすると、AI製品が入ることで一定の診断クオリティーを保てる点が魅力かもしれないですね」。

一例として医師によるX線画像の診断を挙げました。

「眼科や産婦人科の先生のような非専門医がX線の画像を診るケースがあります。その時にAI製品によって専門性をカバーするといった場合です」。

また専門医であっても、AIによる支援ニーズを持つ医師が少なくないといいます。

「専門医を支援できるAI製品を出すには、今後さらなるアップデートが必要だと当初は考えていました。しかし専門領域の細分化が進んでいるため、それぞれの領域での得意不得意のバラつきもあるようです。そのため専門医の中でも、支援を必要とする領域を持つケースがあることが分かってきました」。

これに対して柴田先生は、AIによる診断内容があることで、医師間での相談やコミュニケーションが促進される側面を指摘しました。

「私自身も、何か根拠がないと誰かへの相談に躊躇いを感じるような場合があります。その時にAIの診断内容があることで、ちょっと相談にのってくださいと言える良いきっかけになりそうです」。

臨床現場におけるAIの役割とは?

医師のサポート役としてのAI

臨床現場において、AI製品の役割はどうあるべきでしょうか?

柴田先生は、業務のサポート役として、医師が頼れる存在としてのAIを強調。現場が抱える様々な課題にアプローチできるといいます。

「内視鏡検査でも、病変の診断やその後の対処方法などについて判断が難しい時もあります。その時に第三者が横にいて一言アドバイスをくれることで、突破口につながることは、しばしば経験することです」。

時に医師自身が自らの誤りに気付くことができる点もメリットだとしました。

「おそらく医師本人は認識しづらい部分になりますが、病変の見逃しを自身が気づかない可能性についてです。仮に見逃しが発生すると、たいていの場合で本人は気づかず物事が経過していきます。これもサポート役がいない臨床現場での課題です」。

さらに集中力を要する診断を一人で長時間こなし疲労がたまることで、診断精度にバラつきが生じ得る点も課題として指摘しました。

「内視鏡検査数は施設ごとでバラつきが大きいですが、半日ほど薄暗い検査室に籠って内視鏡用モニターを見つめ続けるという環境もあります。検査中は、内視鏡カメラを操作しつつ、モニターを確認し、患者さんの状態も適宜モニタリングします。悪性病変は見逃せないという責任感も当然あります。そういった緊張感が3時間も4時間も続く中で、診断精度を高い水準に保ち続けるのは難しいはずです」。

さらに臨床現場における「AI」の役割は、「Artificial Intelligence」(人口知能)ではなく、「Augmented Intelligence」(拡張機能)だとした日本医師会生命倫理懇談会の指摘にも触れながら、サポート役としてのAIの位置づけを強調しました。

AIに頼りすぎる懸念も

時に過酷な医師の業務をサポートする役割としてのAIに、杉原氏も賛同しつつ懸念も示しました

「AIはあくまでサポート役であるにもかかわらず、頼り切ってしまうリスクはあると思います。特に医師の専門外でAIを活用する際は、ある種のAIファーストに陥ってしまう事態も考えられます。そうならないためにも、医師自身の判断とAIが出した結果をうまく掛け算していく感覚が重要です」。

これに対して柴田先生も、AIの特徴を理解した上で、任せられる線引きを把握することが重要だと強調。この考え方は、AI製品に限らないと話します。

「私が研修医の時に心電図検査をする際、機械に頼り切らず自分でも読めるようにしろと教えられました。例えば心電図は反応しなかったけれども、実際は心筋梗塞を起こしている症例がある、その特徴はこうだといった具合です。AI製品の場合でもそうした知見があることで、頼り切らない運用が可能になると思います」。

AIを使いこなす医師の特徴とは?

すでに画像診断領域において様々なAI製品が販売されている中で、それらをうまく使いこなしている医師の特徴は何か?杉原氏と柴田先生が議論しました。

AI製品の特徴を理解

杉原氏によると、「AI」と名の付く製品に対するイメージや認識は、医師によってバラつきが大きいといいます。

「例えばAI製品は常に学習し続けてくれると認識される先生はよくいらっしゃいます。特にクラウド経由で提供されるAIの場合、この傾向が顕著です。我々が製品説明を行う際にも、臨床現場のデータを元に勝手にアップデートされることはないというご説明をよく差し上げます」。

これに対して柴田先生は、「内視鏡AIのセミナーでもこうした質問はよく挙がる印象です。AI製品が勝手に学習を進めてしまい、施設ごとに製品機能が異なる事態にはなりませんよ、というすり合わせは必要ですね」と話しました。

AIを使いこなす”感覚”を持てる

杉原氏によると、製品導入後にAIを使いこなせる度合も医師によって差が出てきやすいといいます。

「製品導入後の1週間ほどで、AIを使いこなす感覚を持たれる先生がいる一方で、AIが出す結果に振り回されがちな先生もいらっしゃいます」。

AI製品を使いこなす感覚について、杉原氏はこう続けます。

「実臨床で使っていく中で、”このAI製品が感度90%を示す時はこういう症例なのか”、”AIによる判別能を示すAUCがこの数値の時はこういう感覚か”といった具合に、自身で結果を咀嚼しながら判断されている印象です。まさにAIと会話しながら診断を進めている状態です」。

一方で導入したAI製品の活用が進まないケースでは、AIによる診断結果が正しいか正しくないかの二択で医師が判断してしまう傾向もあるといいます。

柴田先生は、「非常に分かります。AIは感度も特異度も100%に近い結果を返してくれる、という認識の先生は一定数いらっしゃいますが、そうした先生がいざAIを使うと、思ったほど正確ではないというネガティブな理解になりがちです。自身が正しい診断をするきっかけをAIが作ってくれたという風に認識できると良いかもしれません」と話しました。

AIの診断内容を患者に説明できる

患者の視点を考慮した製品活用についても議論しました。

AI機能を持つ先進的な医療機器を導入した事実を、施設のPRに活用するケースも多いと杉原氏は話します。一方でAIによる診断結果を患者に伝える際には、工夫が必要だとも指摘しました。

「医師とAIの診断内容が一致するとは限りません。その上で患者さんに対して情報を適切に開示・説明できている施設もあります」。

一例として、杉原氏は会員制検診クリニックの取り組みを紹介しました。

「CTとX線の画像診断AIを導入している施設です。”診断に関する情報をここまで開示してくれるのか”と患者さんが感じるレベルで情報共有しているのが特徴です。”AIの診断内容はこうですが、私はこうだと考えます。理由はこうです”といった説明を患者さんに分かりやすくしています」。

それによって医師と患者の共通認識を促進できているとしました。

「逆にそうした適切な説明を患者さんにできないと、AIによる診断内容が逆効果になる恐れもあります」と杉村氏は指摘します。

柴田先生も次のように話しました。

「”AIがこう診断しているのに、先生はこれを無視したんですか?”といった直球な質問をする患者さんも出てきそうです。その際に向き合って適切な説明をできる先生にとってAIは有用になりますが、お茶を濁してしまうと信頼関係が損なわれるケースもあり得ます」。

今後のAI機能、現場ニーズごとでチューニング余地も

臨床現場から必要とされるAI製品を出すには、施設や医師ごとのきめ細かいニーズを考慮することが必須だと、柴田先生は話します。

「内視鏡医でいうと、上部消化管と下部消化管の両方を検査対象とする医師が圧倒的に多い中で、医師によっては得意不得意もあります。普段は上部の検査が多いため、大腸の検査は得意ではない、もしくはその逆といった具合です。こうした細かいニーズを考慮できないと、AI製品を作った側の自己満足で終わる恐れも出てきます」

杉原氏も、多くの内視鏡検査をこなす大学病院を引き合いにこう話しました。

「すでにがんの疑いのある患者さんがその大学病院に紹介されてくるため、内視鏡検査の対象になる患者さんの中で、実施にがんではない方のほうが少ない環境です。そのため”検査の結果がんはありませんでした”と否定するのは勇気もいります。その際の補助としてAIを使いたいという先生もいらっしゃいます」。

つまり”万が一がんがあるかもしれない”、という前提で内視鏡検査を実施するクリニック等とは真逆の環境です。このように施設ごとのニーズの違いも踏まえると、内視鏡AIによる感度と特異度のバランスも個別で調整する余地が今後出てくる可能性があると、杉村氏は話します。

これに対して柴田先生も、AI製品が今後さらに普及する中で、個々の文脈に即したニーズがさらに出てくる可能性を指摘しました。

人物紹介

医療法人ただともひろ胃腸科肛門科 院長

株式会社AIメディカルサービス アドバイザー

エムスリーAI株式会社代表取締役

エムスリーAIラボ所長

筑波大学卒業後、株式会社リクルートで医療領域の新規事業立ち上げなどに従事し、年間最優秀営業賞、組織長賞など受賞。医療機関向けIOTサービスベンチャーの取締役COOを経て、2019年よりエムスリーにジョイン。エムスリーでは一貫して医療AIの戦略設計、開発支援、販売流通のプラットフォーム運営に従事。